Le 9 janvier 2025 est un jour anniversaire qui compte pour les élus de l’ANEM. En effet, il représente un jalon important dans l’histoire de leurs territoires avec le vote d’une loi spécifique, la loi Montagne. En 1985, pour répondre à une géographie exceptionnelle, les parlementaires ont imaginé doter les montagnes françaises d’une loi non moins exceptionnelle. Paroles d’élus vous propose de revenir sur les différents enjeux qui ont marqué les 40 dernières années et en a profité pour interviewer d’anciens présidents de l’association.

Un équilibre entre aménagement et protection

Connus pour leur humilité, les montagnards n’en ont pas moins souvent une longueur d’avance. C’est en tout cas ce que nous démontre la loi Montagne. Issue d’un travail parlementaire remarquable, elle est ainsi la première loi à ne s’appliquer qu’à une partie du territoire national. Mais, c’est aussi “la première loi d’aménagement durable du territoire, bien avant que le concept de développement durable n’apparaisse”. Ses fondements, poursuit l’association dans un communiqué fêtant l’anniversaire, ont toujours été liés à l’équilibre entre aménagement et protection des espaces. Et rappelons-le, les territoires de montagne sont des territoires de ressources pour la nation, mais aussi des territoires habités qui doivent se développer avec leurs propres spécificités.

Du droit à la prise en compte des différences…

Concrètement, la loi Montagne a été un texte novateur aussi par sa philosophie. Un de ses grands apports a été de consacrer un droit à la différenciation. Cela signifie que ces zones peuvent bénéficier de règles spécifiques en matière d’aménagement et de développement, adaptées à leur géographie et à leurs contraintes. Cela a permis de mettre en place différents outils, à commencer par les comités de massif.

Ces derniers, comme le précisait l’article 7, comprennent “des représentants des régions, des départements, des communes ou de leurs groupements, des établissements publics consulaires, des parcs nationaux et régionaux, des organisations socioprofessionnelles et des associations concernées par le développement, l’aménagement et la protection du massif”. Plus loin, leur mission est définie ainsi : “Le comité définit les objectifs et précise les actions qu’il juge souhaitables pour le développement, l’aménagement et la protection du massif. Il a notamment pour objet de faciliter (…) la coordination des actions publiques dans le massif et l’organisation des services publics.”

… à la solidarité nationale

Un autre aspect fondamental de cette législation a été celui de la solidarité nationale. On le retrouve dans sa deuxième partie grâce aux articles allant de 8 à 17. Dans la version en vigueur depuis 2016, il est clairement indiqué que “les dispositions de portée générale ainsi que les politiques publiques et les mesures prises pour leur application relatives, notamment, au numérique et à la téléphonie mobile, à la construction et à l’urbanisme, à l’éducation (…) sont, éventuellement après expérimentation, adaptées à la spécificité de la montagne ou à la situation particulière de chaque massif ou partie de massif.” L’ANEM rappelle dans son communiqué que cette loi “institue le droit à la solidarité, non pas comme une simple compensation de handicaps, mais comme l’établissement d’un rapport équilibré entre ceux qui contribuent à une montagne protégée, vivante et accueillante, et ceux qui en bénéficient durablement.”

Un bilan et des ajustements après 25 ans

En 2009, à l’occasion du 25ᵉ anniversaire de la loi Montagne, un rapport d’évaluation établi par plusieurs inspections générales a mis en lumière les avancées, mais aussi les limites de cette législation. Les conclusions furent nuancées. En effet, “à la lumière de ces observations et à l’issue de ses quatre mois d’investigations, la mission considère que seule une partie des objectifs fixés par l’article 1er de la loi ont été atteints”. Cependant, le bilan global est loin d’être négligeable : 25 ans après l’adoption de la loi, la montagne française ne s’est pas dépeuplée, son agriculture a globalement résisté, ses paysages naturels les plus sensibles ont été protégés et les aménagements touristiques maîtrisés. Toutefois, il est difficile d’en attribuer le seul bénéfice à la loi Montagne, de nombreux autres dispositifs nationaux et européens ayant également contribué au développement des territoires.

L’enjeu du pastoralisme

Dès 2014, les élus de l’ANEM, ont souhaité améliorer cette législation. Le fruit de ce travail avait d’ailleurs été salué par Stéphane Le Foll. Dans son intervention à Chambéry, le 16 octobre, pour les 30 ans de l’association, le ministre de l’Agriculture avait ainsi rappelé : “La prise en compte de la montagne dans la loi d’avenir est un exemple de construction collective s’appuyant sur les propositions de l’ANEM.” Il avait souligné l’importance du pastoralisme pour l’aménagement et le développement des territoires de montagne.

Un acte II pour faire face à l’enjeu climatique

Promulguée le 28 décembre 2016, la loi Montagne II a inscrit dans le marbre trois priorités majeures . Il est question d’adapter les normes et services aux spécificités des territoires de montagne. Mais aussi de maintenir et développer les activités économiques dans ces zones. Et enfin, d’accompagner les territoires face au changement climatique. Le rapport d’information n° 635 (2019-2020), publié le 15 juillet 2020, a tiré un premier bilan de cette législation. Le sénateur Cyril Pellevat y insiste sur la persistance de certaines difficultés. La différenciation spatiale semble insuffisante. De plus l’adaptation au changement climatique, encore trop dépendante du tourisme hivernal. Le rapport plaide ainsi pour “une montagne quatre saisons”.

Vers un Acte III de la loi Montagne

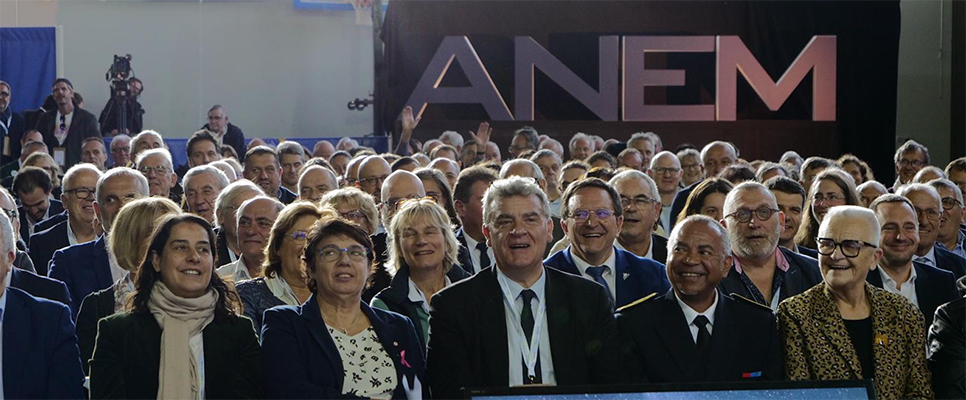

La visibilité de l’agenda parlementaire est pour le moment réduite. Néanmoins, l’ANEM a profité de l’anniversaire législatif pour interpeller et fédérer les élus. “Au-delà des principes posés dans les Actes I et II, la loi Montagne doit être (…) adaptée aux évolutions ”, souligne l’association. Le bureau de l’ANEM a donc décidé de lancer une réflexion de grande ampleur. Objectif ? Une évolution de la loi vers un Acte III.

Fédérer sans sujet tabou

Ainsi, comme l’explique Jean-Pierre Vigier : « Sans sujet tabou, les élus locaux sont invités à réfléchir sur la montagne de demain. Nous engageons un dialogue franc et constructif avec tous pour bâtir le nouveau pacte entre la nation et la montagne. »

Frédérique Espagnac ajoute que « les principes qui ont présidé à l’élaboration des deux précédentes lois Montagne guideront notre action. Notre démarche sera transpartisane et collégiale. » Fidèle à son ADN, l’ANEM, comme le souligne Xavier Roseren, va « fédérer l’ensemble des initiatives des acteurs locaux pour leur donner une portée nationale et les accompagner dans le développement de leur territoire. »